Ich sehe was, was du nicht siehst – und es ist mein Geist

Marvin Minsky, Mitbegründer des MIT Artificial Intelligence Laboratory, entwarf mit seiner Theorie der Society of Mind ein neues Bild des Bewusstseins:

Das Denken ist keine geschlossene Einheit, kein „Ich“ im Zentrum, sondern vielmehr eine Gesellschaft von Blicken. Ein Schwarm innerer Akteure (sie können als kleine mentale Instanzen gedacht werden, die sich gegenseitig beobachten, widersprechen, korrigieren).

Minsky unterscheidet zwischen A-Brains und B-Brains: Die B-Brains arbeiten im Verborgenen, sie erkennen Muster, reagieren, speichern Erfahrungen – sie bilden das sensorische Fundament unseres Denkens. Die A-Brains dagegen beobachten die Beobachter: sie koordinieren, entscheiden, fragen nach dem Warum.

Minsky, Marvin. The Society of Mind. New York: Simon & Schuster, 1986.

Was wir „Ich“ nennen, entsteht nach Minsky erst in dem Moment, in dem einer dieser inneren Akteure beginnt, auf den anderen zu blicken.

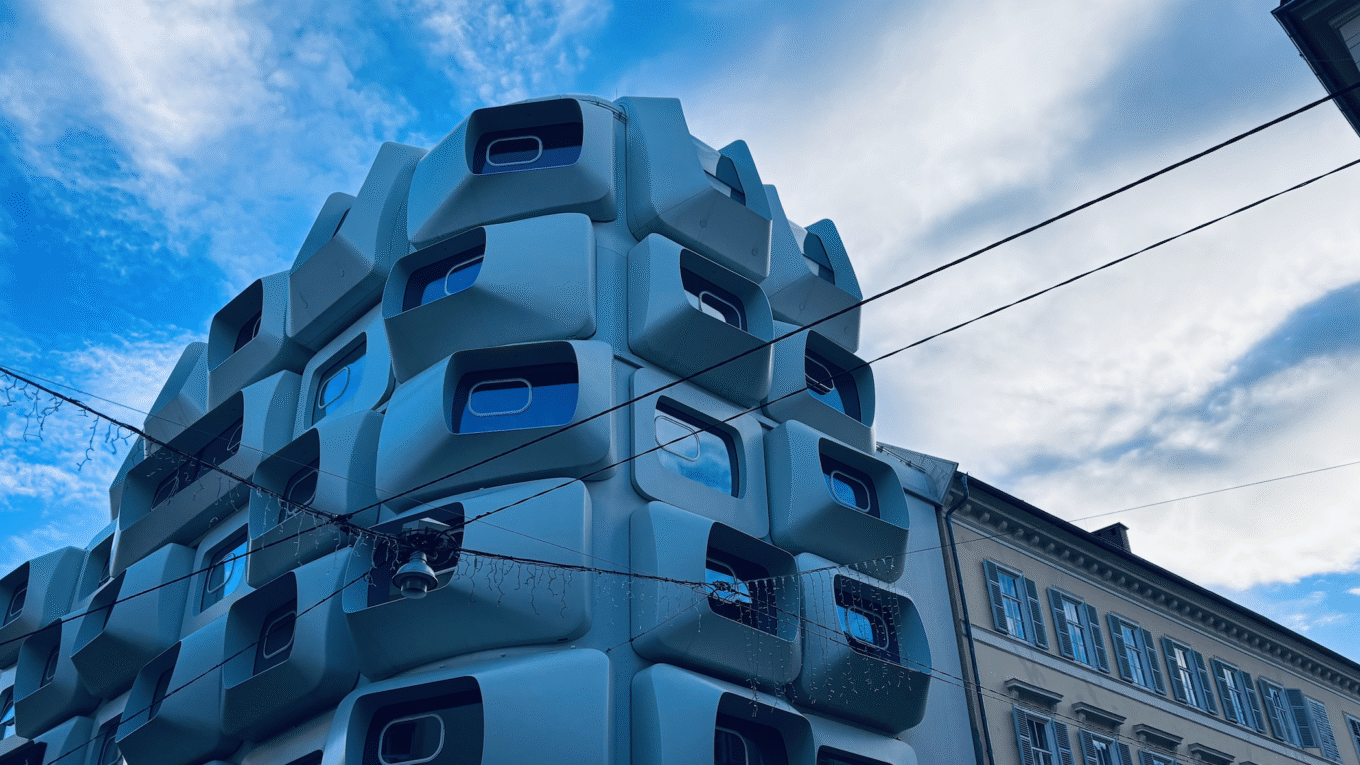

Vielleicht ist unser Geist wie Argos Panoptes, der mythische Wächter mit hundert Augen – niemals schlafend, immer sehend?

Argos – benannt nach dem vieläugigen Wächter selbst – ein Gebäude von Zaha Hadid in Graz. Seine Fassaden brechen Spiegelungen, öffnen Sichtachsen, verflechten Innen und Außen.

Selbst wenn einige Augen ruhen, bleiben andere wach.

Und doch bleibt manches blickdicht.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ – das Kinderspiel wird zur Grundform des Bewusstseins. Wir alle leben in der Spannung zwischen Sichtbarkeit und Un-Sichtbarkeit, zwischen innerer Perspektive und äußerem Anblick.

Und hierin wohnt ein Unbehagen: denn wer sieht was ?

In der digitalen Gegenwart ist Sehen nie unschuldig. Maschinen blicken zurück. Ihr Blick schafft Realität, kategorisiert, bewertet. Sehen ist rechtlich codierte Wahrnehmung.

So wie das Bewusstsein aus einem Schwarm innerer Akteure besteht, die sich gegenseitig beobachten, widersprechen und korrigieren, kann aus der Vielzahl „innerer Blicke“ ein Überwachungsgefühl enstehen. Es ist nicht nur etwas Äußeres, sondern ein komplexes, selbstverstärkendes Zusammenspiel mentaler Instanzen (Society of Mind) das das subjektive Empfinden von Freiheit wesentlich prägt.

Schon das Gefühl systematischer Überwachung kann einen Eingriff in die Privatsphäre darstellen, insbesondere wenn personenbezogene Daten ohne Wissen der Betroffenen erfasst oder hypothetisch erweitert werden könnten. Gerichte erkennen: Selbst wenn die Überwachung nicht tatsächlich stattfindet – wir aber ernsthaft glauben, dass wir überwacht werden, kann diese Vorstellung unser Verhalten und in Folge unsere Entscheidungsfreiheit beeinflussen.

Auch wenn der OGH in der folgenden Entscheidung für Ferraris-Zähler keinen Eingriff in die Privatsphäre sieht, wird obige Thematik angesprochen. Vgl. Kein Eingriff in die Privatsphäre durch Austausch von Ferraris-Zähler gegen Smart Meter bei Opt-out-Funktion (OGH 6 Ob 36/22w – Ferraris-Zähler II)*) Korrespondenz: Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Hödl, JBl 2023, 815 Heft 12 v. 19.12.2023

Eine Gesellschaft von Blicken beginnt also mit dem Gedanken, gesehen zu werden.

Und so frage ich dich:

Can you see me now?

Oder träume ich im Slumberland?

Beitragsbild: Elisabeth Hödl

Little Nemo: gemeinfrei.