Palimpseste

Manche Menschen sagen: „Jetzt sind die Maschinen kreativer als wir!“

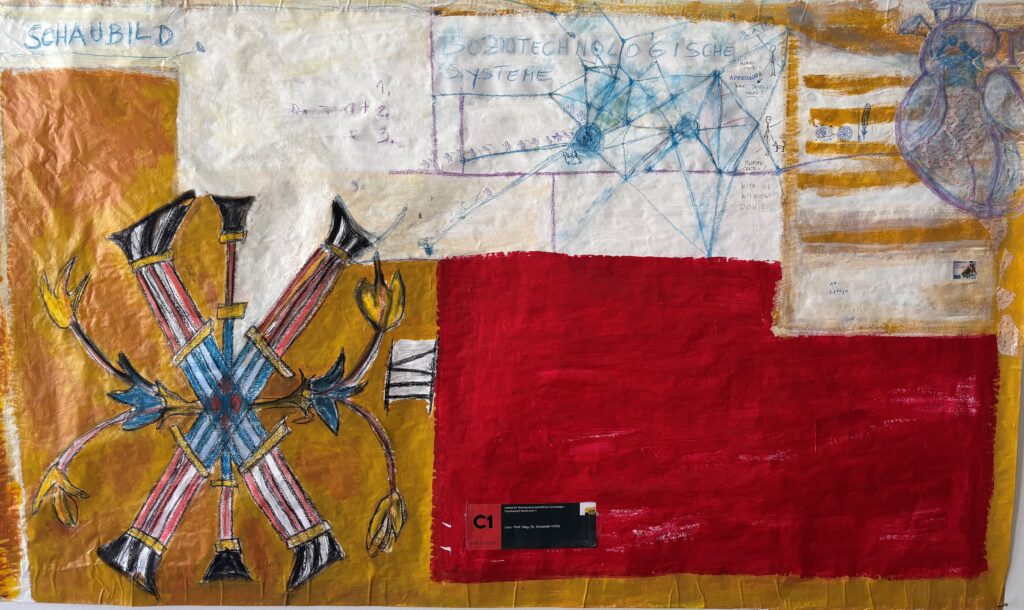

Wir leben in sozio-technologischen Systemen, in denen technische und soziale Infrastruktur(en) miteinander verwoben sind. KI-Systeme werden leistungsstärker.

Eine der zentralen Fragen lautet meines Erachtens:

Wer oder was überschreibt wen oder was?

Es geht um viel:

- Wir fragen, was lenkt unsere Aufmerksamkeit (ab)?

- Ist ein Fokus in uns, stellt sich schon die nächste Frage: Folgen wir der Blickrichtung? Wenn ja, wie folgen wir ihr? Verfolgt sie uns? Werden wir zum Anblick?

- Und dann die Entscheidungsfragen: Was soll überschrieben werden? Was soll nicht überschrieben werden?

Diese Grundidee können wir am Beispiel der „Palimpseste“ prüfen und üben.

Ursprünglich bezog sich der Begriff auf ein Manuskript, bei dem ältere Schriften abgekratzt und durch neue ersetzt wurden, während die Spuren der alten sichtbar blieben. Bekannt ist das Archimedes-Palimpsest aus dem 10. und 13. Jahrhundert. Meines Erachtens finden wir uns in einer Welt der Palimpseste. Wenn wir darauf achten, sehen wir Überschreibungen allerorts (etwa im Straßenbild).

Da wird der Briefkasten zum Palimpsest-Träger. Überschrieben mit Botschaften, wird das Objekt selbst zum Boten der Vergangenheit.

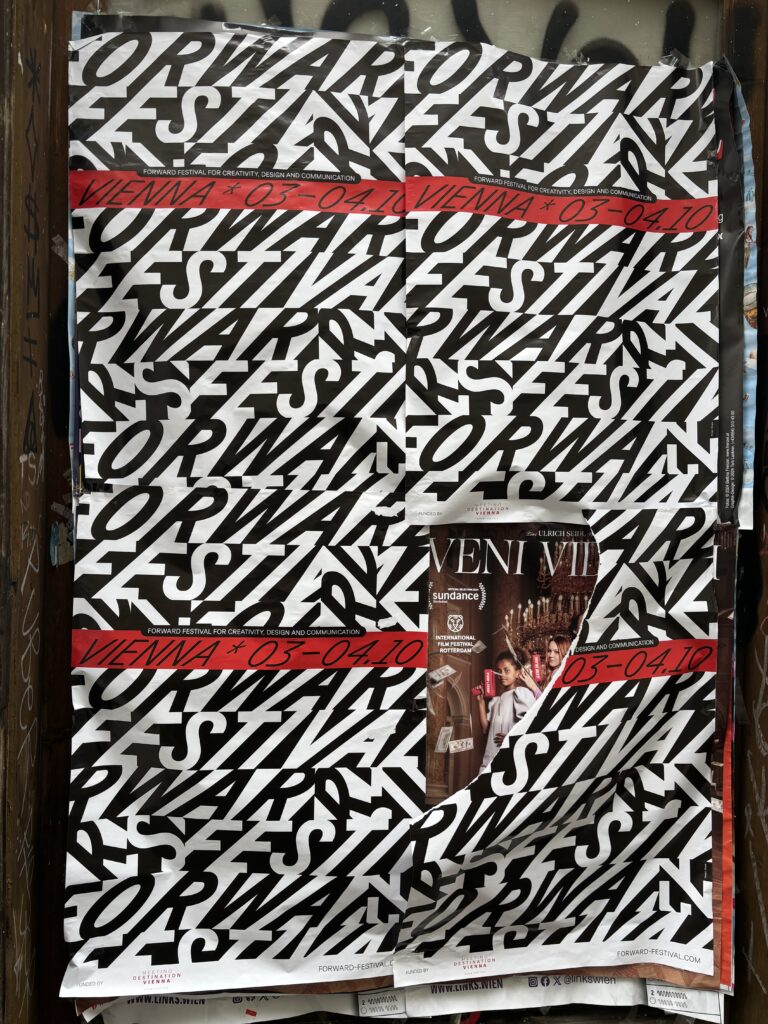

Oder Plakatwände. Wie diese hier in Wien Neubau. Die Überschreibung wird sichtbar, weil ein Fenster zum Geheimnis früherer Ankündigungen wird.

Und so habe ich das „Palimpsestieren“ zu einer Übung des Schauens gemacht. Vor allem aber dient es der Innenschau.

Im ständigen überschreiben oder überkleben erweisen sich die vorhandenen Oberflächen als Landkarten für Deutungen.

Auf diese Weise wurde mir deutlich, dass auch Regulierungssysteme Palimpseste sein können.

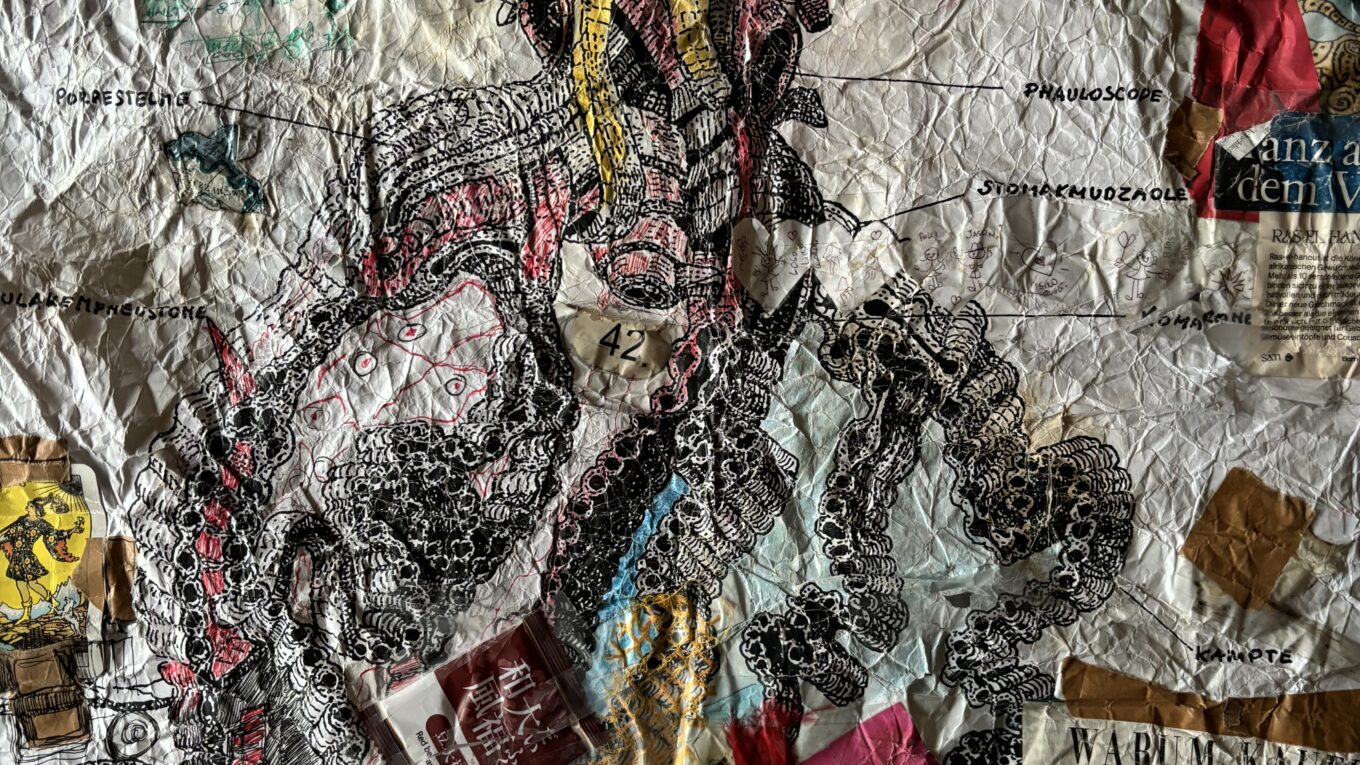

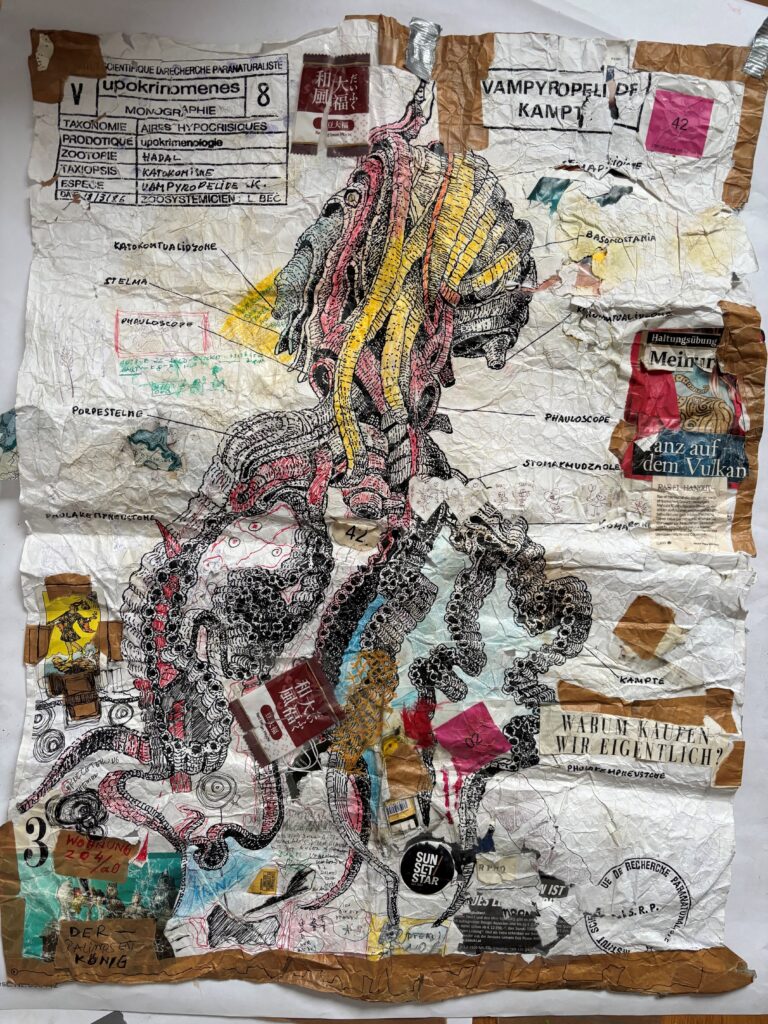

Abb: Palimpsest Vampyroteuthis infernalis – der Ausgangspunkt finde sich bei Flusser/Bec.