Digitale Labyrinthe

Das Bild der digitalen Labyrinthe symbolisiert die vernetzte Welt – eine Kommunikationsinfrastruktur, das World Wide Web, das der Idee nach ein globales Partizipationsfeld bietet.

Ein Diskursraum könnte es sein, der es Menschen ermöglicht, die eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen.

Wir erleben jedoch: Diese Utopie bleibt in mancherlei Hinsicht ungenutzt.

Wir erleben Betäubung durch belangloses, fast schon ermüdendes Entertainment; wir befinden uns in Selbstzentrierung, wenn wir in Filterbubbles gefangen sind; und wir erleben eine Konfusion, die durch Manipulation, Fake News oder Diffamierungen entstehen kann.

So stellen wir die Frage, ob es in digitalen Labyrinthen Phänomene gibt, die unsere Meinungsfreiheit und den damit verbundenen Diskurs untergraben, behindern oder beeinflussen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Das Unbekannte, die sich ständig transformierenden Technologien und rasanten Innovationen, die sich disruptiv überlagern, wirken zuweilen ebenso beängstigend auf uns wie die Selbstzensur – etwa dann, wenn wir im Internet nicht mehr nach bestimmten Informationen suchen, weil wir negative Effekte auf unsere Suchhistorie oder unsere Datenprofile fürchten („Chilling Effect“).

Ich will verstehen, wie digitale Diskursräume funktionieren – rechtlich, gesellschaftlich, ökonomisch.

Das Ziel ist nicht die Kontrolle des Labyrinths, sondern die Befähigung, sich darin zu bewegen.

Es geht um Medienkompetenz, um Übersetzungsarbeit, um Verbindungen und Brücken zwischen Recht, Technologie und Design.

So geht das Spiel, denke ich. Und mancher sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst.“

Phänomene, bei denen die Beschränkungen des Grundrechts auf Meinungsäußerungsfreiheit rechtlich nicht so einfach zu identifizieren sind.

Da sind die unterschiedlichen Interessen, die algorithmische Intransparenz, die Fragmentierung der Öffentlichkeit.

Da sind aber auch Zweifel an der Wirksamkeit des Rechts, an der Reichweite des Staates in einem globalen, digital vernetzten Raum.

Und nicht zuletzt: da ist die Ermüdung durch überfließende Informationen, digitale Gletscherspalten, Angst.

Wir sehen, wie schwer es ist, in einer sich ständig wandelnden digitalen Welt die Orientierung zu behalten.

Worin also liegt die Kraft der Veränderung?

Ich denke, es ist die Fähigkeit zur gemeinsamen Reflexion und der Mut zur Auseinandersetzung mit anderen Welten – der Blick aus dem Silo.

Aber wie?

Wir benötigen vielleicht eine neue Sprache – und ein wesentlicher Teil dieser Sprache gilt dem Hören und Zuhören, dem sorgfältigen Ausdruck; ein anderer Teil gehört dem symbolischen Denken und dem Verständnis der Symbole (etwa Emojis).

Die digitale Welt wird nicht weniger komplex geworden sein – aber vielleicht haben wir dann Wege gefunden, uns in Labyrinthen zu orientieren.

Wir verstehen dann, wo Verantwortung beginnt – und wie sich Kommunikationsgrundrechte auch im digitalen Raum gestalten lassen.

- In digitalen Labyrinthen müssen wir nach dem suchen, was sich nicht von selbst darbietet – das bedeutet eben auch, nach verschlossenen Türen zu suchen und diese, wenn nötig, zu durchschreiten.

- In digitalen Labyrinthen müssen wir das zirkuläre Denken schulen, weil es die Möglichkeit bietet, mit der Geschwindigkeit der Entwicklungen umzugehen und immer neue Kontexte einzubeziehen (systemisches Denken).

- Mit Blick auf die Meinungsäußerungsfreiheit und demokratische Partizipation müssen wir in digitalen Labyrinthen die Medienkompetenz schulen und mit rechtlichen Themenstellungen verbinden. Hierfür gilt es, das skizzierte Setting der Meinungsbildung zu verstehen und geeignete Instrumente für unterschiedliche Zielgruppen zu finden.

Das Labyrinth in seiner Urform ist kein Irrgarten; es ist vielmehr ein klar definierter Weg mit nur einer Richtung. Dieser führt zunächst nach innen – dort angekommen, können wir uns um 180 Grad drehen, weitergehen und finden in der Klarheit des Weges wieder nach draußen. In diesem Sinn ist das Labyrinth ein angeleiteter Prozess, der in den Tempeln der Antike der Innenschau, der Achtsamkeit und der Erkenntnis diente.

Das also war die Erzählung vom Suchen und Finden in den digitalen Labyrinthen.

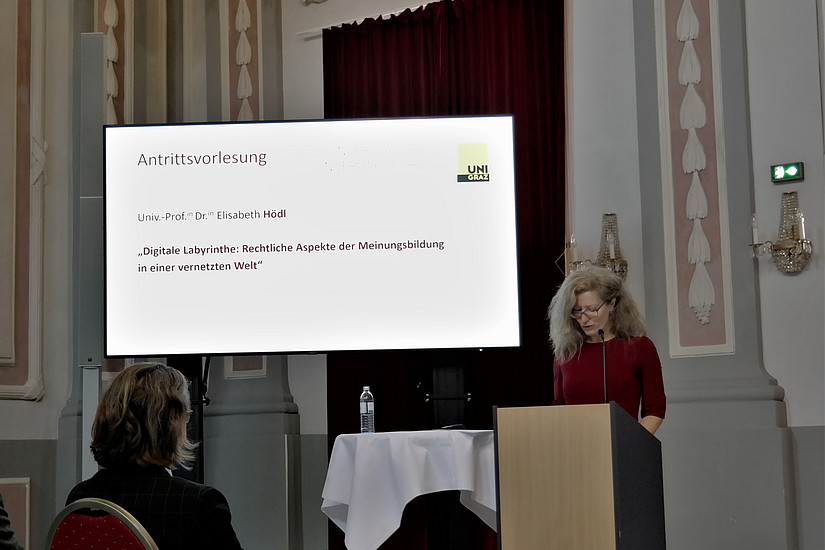

Diese Gedanken waren Teil meiner Antrittsvorlesung, Rechtswissenschaftliche Fakultät KFU-Graz, 13. 10. 2021, Festsaal Meerscheinschlössl Graz.

Beitragsbild: Elisabeth Hödl