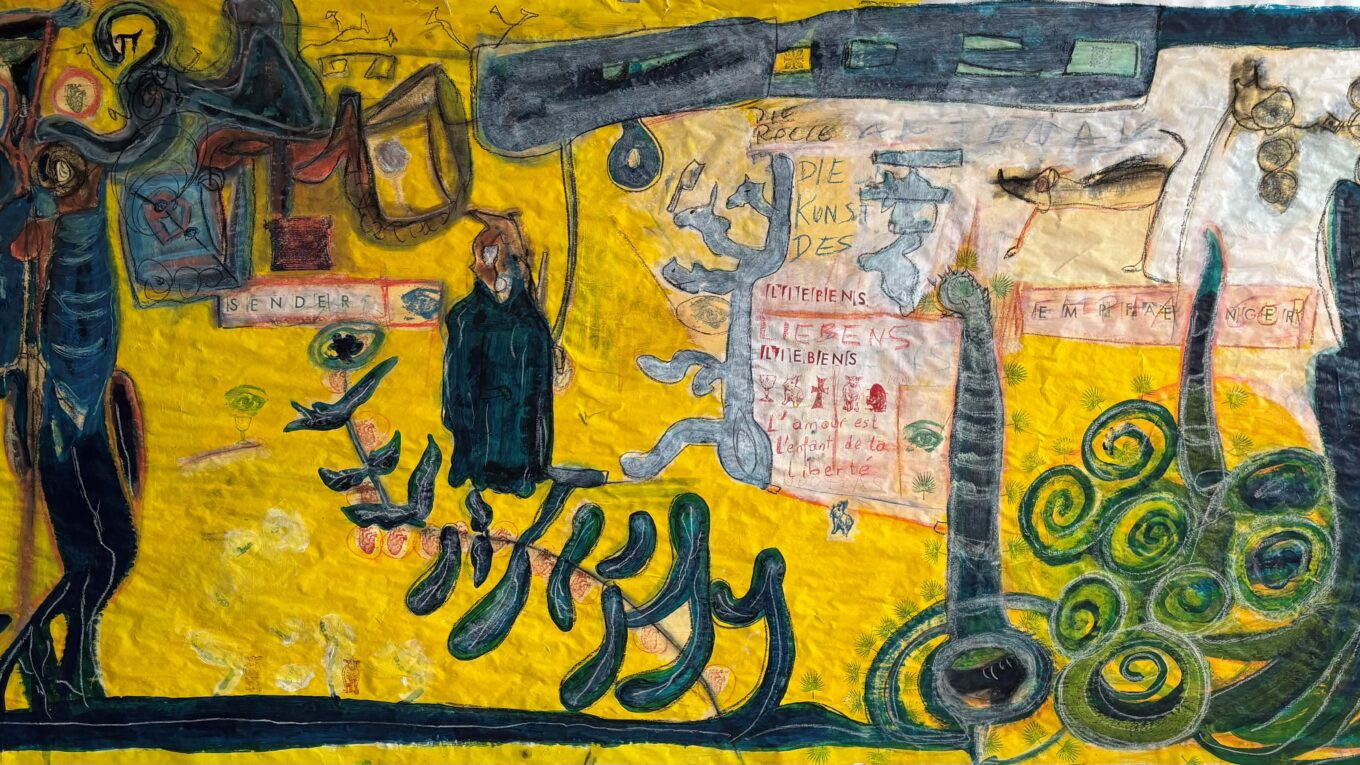

Die Kunst des Liebens

Das Subjekt löst sich auf. Es verschmilzt mit seiner Umgebung, wird Teil eines Ganzen, zerfällt in seine Einzelteile – wird zur DNA eines Verflechtungszusammenhangs. Es ist zugleich Unbewusstes und Bewusstes, in seiner zeitlichen Verortung aufgelöst, ein kollektivistisches wie vernetztes Subjekt.

Und was bedeutet das?

War es einst Ziel und Auftrag, sich selbst zu erkennen – das eigene Wesen herauszubilden – so konstruiert sich das „Ich“ heute selbst. Die philosophische Frage lautet nicht mehr: Wer bin ich? sondern: Welche Optionen stehen mir offen?

Der Kunst- und Medientheoretiker Peter Weibel (www.youtube.com/watch?v=thqZDZcgA_w). spricht vom optionalen Subjekt, das zugleich ein positionales Subjekt ist. Da entstehen fragmentarische Biographien, mit Positionen, die ein Subjekt durchläuft und innehat. Nicht mehr „cogito ergo sum“ ist die zentrale Prämisse, sondern: Was kann ein Mensch optional erreichen

Was also wollen wir wirklich erreichen?

Trotz unserer tiefen Sehnsucht nach Liebe setzen wir andere Dinge an erste Stelle: Erfolg, Prestige, Geld, Macht. Unsere gesamte Energie verwenden wir darauf, diese Ziele zu erreichen. Doch kaum jemand bemüht sich, die Kunst des Liebens zu erlernen. (Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, 1995, 25 Aufl, dtv, S18).

Gleichzeitig zeigt Fromm, wie sehr das Gefühl des Abgetrennt-Seins Quelle intensiver Angst ist – und er benennt drei Wege, mit dieser Angst umzugehen:

- orgiastische Zustände

- Anpassung und Konformität

- schöpferische Tätigkeiten

Doch diese Wege bleiben isoliert betrachtet bloße Teillösungen. Das mystische Erleben der Verbundenheit – das ozeanische Gefühl – wurde von Freud als pathologische Regression beschrieben (Das Unbehagen in der Kultur). Und so sind wir bei den Pseudolieben angekommen: der abgöttischen Liebe oder der sentimentalen Liebe. Fromm erkennt hier einen Verfall der Liebe – besonders, wenn sie zur Tauschbeziehung wird. Heute werden Liebespartner_innen zu Teams, zur Spiegelung eines Marktes, in dem das „Ich“ kalkuliert. Fromm nennt es égoism à deux.

Liebe als Herausforderung

Liebe ist nur möglich, wenn zwei Menschen sich aus der Mitte ihrer Existenz heraus begegnen. Es braucht Bewegung, Wachstum, Zusammenarbeit.

Liebe ist nur möglich, wenn sich zwei Menschen aus der Mitte ihrer Existenz heraus miteinander verbinden, wenn also jeder sich aus der Mitte heraus erlebt (Fromm, 161). Das kann kein Ruheplatz sein, sondern ist Herausforderung und Aufforderung zugleich. Es geht darum, sich zu bewegen, zu wachsen, zusammenzuarbeiten.

„Ein Beweis der Liebe ist die Tiefe der lebendigen Beziehung und die Stärke in jedem Liebenden.“

Praxis der Liebe

Wie jede Kunst hat auch die Kunst des Liebens ihre Voraussetzungen:

- Disziplin, die uns zur Meisterschaft führt

- Konzentration, als Gegengewicht zur Zerstreuung

- Stille, die das bloße Aushalten ohne Ablenkung verlangt

- Zuhören, als wache Form der Anwesenheit

- Geduld, ohne Zwang zur Geschwindigkeit

- Wichtigkeit, das Thema als existenziell erkennen

- Vernunft, verstanden als Demut

- Kreatives Denken, im Glauben an ein vernünftiges Ziel

- Fairness, als Verzicht auf Manipulation in emotionalem Austausch

All dies erfordert Mut. Denn wer so denkt, schwimmt gegen den Strom. Doch genau hier beginnt das produktive Tätigsein – das Lebendig-Sein.

Liebe ist Aktivität.

Liebe ist Wachsamkeit, Aufnahmebereitschaft, Bewegung.

Wer sagt „Ich nehme, was ich bekomme“ oder „Ich gebe nur, wenn ich etwas zurückbekomme“, degradiert Liebe zum Tauschobjekt – und wird selbst zum liebesunfähigen Automaten. Mit Hilfe der Maschinen streben wir heute mehr denn je nach Effizienz. Liebe jedoch lebt von Fürsorge, Verantwortung, Achtung und Erkenntnis.

Sie ist die Fähigkeit, den anderen zu sehen – wirklich zu sehen.

Doch dies setzt etwas voraus: Unabhängigkeit. Denn nur wer unabhängig geworden ist, kann frei lieben.

Liebe als Form der Kindness

In einer maschinell gesteuerten Welt ist Liebe zur Randerscheinung geworden. Will man ihr Wert beimessen, muss sie so organisiert werden, dass sie nicht abgetrennt bleibt vom gesellschaftlichen Leben, sondern mit ihm eins wird.

Das gegenwärtige Subjekt zersplittert im fragmentierten Informationskosmos. Doch meines Erachtens lassen sich auch neue Kräfte verorten: in der post-demokratische Kindness sehe ich eine Transformation des Denkens, Fühlens und Handelns.

Das Ziel?

Kulturen, in denen seelische und geistige Exzellenz den höchsten Wert darstellt.

@ubifacts, 6. Juli 2025 Beitragsbild, Elisabeth Hödl, 250×100