Aisthesis – die Codes des Fühlens

Der italienische Philosoph und Kulturtheoretiker Mario Perniola (1941–2018) lehrte Ästhetik an der Universität Rom Tor Vergata und prägte die europäische Debatte über Wahrnehmung, Medien und Kunsttheorie. In seinem Werk Über das Fühlen vertritt er die These, dass Empfindungen nicht länger rein subjektiv verstanden werden können. Das Empfinden wird anonym, sozialisiert, gespiegelt durch Medien, Institutionen, Bürokratien. Das „Bereits-Gefühlte“ ersetzt das spontane Gefühl. Wir fühlen, was schon von anderen gefühlt wurde und in Umfragen gemessen, in Algorithmen kalkuliert, in Quoten verzeichnet wurde.

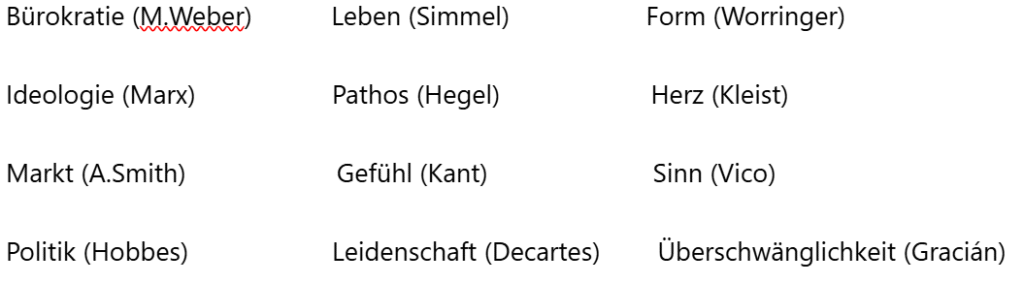

Perniola sieht die ästhetischen Tendenzen sohin lesbar in folgendem Schema:

Das Schema erlaubt sowohl eine horizontale wie eine vertikale Betrachtungsweise.

Horizontal gesehen beschreibt es zeitgenössische Phänomene.

Vertikal sind es ästhetische Begriffe: Leidenschaft, Gefühl, Pathos, Leben.

In Bezug auf die Idee des Subjekts ist es die wechselseitige Verknüpfung, in den Begriffen: Überschwänglichkeit, Sinn, Herz, Form.

Das heutige Fühlen oszilliert zwischen diesen Polen: es ist einerseits verwaltet, kodifiziert, andererseits eruptiv, poetisch, überschießend.

Bürokratie

Die Bürokratie schafft vorgefertigte Muster und Rituale der Effizienz.

Die Mediokratie verstärkt das Bereits-Gefühlte: wir können es sehen in Sentiment-Analysen, Meinungsumfragen und Klickzahlen. Gefühle sind nicht mehr privat, sondern Teil eines großen Verwaltungsakts des kollektiven Empfindens.

Doch gerade in dieser Lage erwächst, so Perniola, ein neues ästhetisches Feld: Aisthesis – die (sinnliche) Wahrnehmung. Eine Strategie, die weder Flucht noch reine Revolte ist, sondern ein Umschalten des Empfindens – zwischen gefasster Gelassenheit und feierlicher Entrückung.

Symbole und Tiere

Im Labyrinth des Herzens treten archetypische Figuren auf. Tiere drängen in die symbolische Ordnung: Löwen, Chamäleons, Füchse, Hermeline, eingebettet in ein techno-ästhetisches Umfeld. Hier zeigt sich, was Perniola das „Gefühlte als Form“ nennt: Emotion wird zur ästhetischen Figur, zur Erfahrung einer kollektiven Sensiologie.

No-cap-Bunny ist sich der Problematik bewusst und hat folgenden Gedanken im Kopf: „Da sitze ich also, irgendwo zwischen stoischer Ruhe und ritualisierter Trance… ich bin kein Nutztier im eigentlichen Sinn des Wortes, sondern Träger einer Gefühlswelt, aus der ich nicht entkommen kann.“

KI-VO und Emotionserkennungssysteme

Vor diesem Hintergrund ist die rechtliche Einordnung in der europäischen KI-VO zentral: Der Gesetzgeber stuft Systeme zur Emotionserkennung nicht nur als Hochrisiko-Anwendungen ein, sondern verbietet deren Einsatz in besonders sensiblen Kontexten ausdrücklich (Art 5 KI-VO), etwa im Arbeitsverhältnis, in Bildungseinrichtungen oder bei der Strafverfolgung.

Begründet wird dies mit dem hohen Risiko für Grundrechte, insbesondere der Menschenwürde, des Schutzes personenbezogener Daten sowie der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Während bestimmte Formen der biometrischen Identifizierung unter engen Voraussetzungen zulässig bleiben, markiert das Verbot der Emotionserkennung einen klaren rechtspolitischen Schnitt: Affektive Zustände dürfen nicht Gegenstand automatisierter Überwachung und Verhaltenssteuerung werden.

Perniolas Diagnose eines „Bereits-Gefühlten“, das durch Bürokratien, Institutionen und Medien vorstrukturiert wird, erhält angesichts der europäischen Regulierung neue Aktualität. Die KI-VO macht sichtbar, dass Emotionen nicht bloß kulturell und ästhetisch geprägt, sondern auch technisch und rechtlich formatiert werden können.

Das Recht tritt hier als Schutzinstanz auf, die die Überführung des Empfindens in eine bürokratisch-technische Logik begrenzt und damit – bewusst oder unbewusst – die Möglichkeit offenhält, dass das Fühlen weiterhin ein Überschuss bleibt, der sich nicht restlos in Codes und Algorithmen auflösen lässt.

Wissenschaftlicher Beitrag: Emotional AI: Legal and ethical challenges – Thomas Gremsl, Elisabeth Hödl, 2022

Beitragsbild: Elisabeth Hödl