Minicomputer im Körper

Das Gehirn ist das zentrale Steuerungsorgan des Menschen, deshalb haftet Eingriffen dort ein besonderes – medizinisches und ethisches – Risiko an. Eine klare ethische Positionierung wird dadurch erschwert, dass viele Konsequenzen aus den Implantaten im Gehirn noch nicht vollständig abgeschätzt werden können. Man weiß noch nicht, ob Gehirnimplantate irreversibel Folgen für den Körper und/oder die Psyche des Menschen haben.

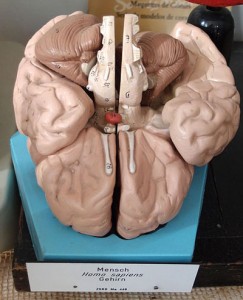

Unser Gehirn ist die Voraussetzung für die Möglichkeit von Denken, Sprache und Selbstbewusstsein, für die Erfahrung personaler Identität, Willensfreiheit und Selbstbestimmung (Autonomie) und damit für die Übernahme von Verantwortung für unser Handeln. Heute ist es möglich, in diese Steuerungszentrale technisch einzugreifen und zwar mittels Implantaten zur Hirnstimulation. Geistige Leistungen sind an materielle Grundlagen gebunden und damit in gewissem Grad durch Maschinen ersetzbar. Neuronale Prothesen ersetzen bereist den Hörnerv und verbessern die vorher eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit.

Mögliche Nebenwirkungen sind das Operationsrisiko und ausbleibende Gehörwahrnehmung, Schwindelgefühle und andere Gefühlsstörungen, weil andere Bereiche des Gehirns irrtümlich stimuliert werden, wie Schluckstörungen. Auch fürs Sehen, existieren erste Konzepte. Steuert etwa eine Gehirnregion wegen einer Stoffwechselerkrankung die Bewegung nicht mehr richtig, hilft ein Hirnschrittmacher. Davon profitieren Patienten mit Morbus Parkinson, Essenziellem Tremor (Zittern) und Dystonien (unkontrollierbare Fehlfunktion bei der Kontrolle von Bewegungen).

Die Habeus-Corpus-Akte verspricht seit 1679, den Körper in seiner Gesamtheit zu achten. In dieser Hinsicht lassen sich für die ethische Legitimierung von Eingriffen in den Körper folgende Leitlinien festlegen:

- Das verfolgte Ziel muss wichtig sein, wie etwa die Rettung von Menschenleben

- Das Implantat muss hierfür notwendig sein

- Es darf kein weniger invasives Verfahren zur Verwirklichung des Ziels existieren

Neuroimplantaten zur Behandlung psychischer Erkrankungen

Anders als bei Morbus Parkinson, bei dem der Hirnschrittmacher eine klare krankhafte psychologische Störung angeht, zielt dasselbe Verfahren bei Depressionen und Zwangsneurosen auf die direkte Steuerung von Hirnfunktionen, die der Psyche des Menschen zu Grunde liegen. In Tübingen wurde erst eine solche Operation durchgeführt. Tatsächliche liegen noch keine Studien über die Anwendung der Tiefen-Hirn-Stimulation bei psychiatrischen Krankheiten vor. Was drohte, waren doch Sprach- und Schluckstörungen, Gewichtszunahme und Albträume – auch wenn die Implementierung reversibel ist.

Was passierte, wenn der Nervus vagus, also der zehnt Hirnnerv stimuliert werden sollte: eine Zulassung für Epilepsie-Patienten existiert. Nachdem ihnen Elektroden und Schrittmacher den linken Brustmuskel eingesetzt worden sind, haben sich bei der Hälfte der Patienten die Anfälle um 50 Prozent verringert. Nebenwirkungen waren Heiserkeit, Atemfunktions- und Herzrhythmusstörungen. Eine zunächst unbeabsichtigte Nebenwirkung der Operation macht sich die Neurochirurgie inzwischen gezielt zu Nutze: die Vagus-Stimulation hellt die Stimmung auf. Eine Studie aus dem Jahr 2005 (Journal of Clinical Psychiatry 66, 2005, 1097) mit insgesamt 59 Patienten belegt, dass mit dieser Methode keine sehr hohen Heilungschancen verbunden sind.

IKT-Implantate

Es geht vielmehr um die Frage nicht-medizinischer Anwendungen von IKT-Implantaten, denn darin kann eine Gefahr für die potenzielle Menschenwürde und demokratische Gesellschaft erblickt werden. Nicht nur jeder Einzelne hat das Recht, seine eigenen personenbezogenen Daten zu schützen, sondern dass auch die Gesellschaft darauf zu achten hat, dass durch die Implantate nicht grundlegende Rechte eingeschränkt oder gar negiert werden. Das gilt insbesondere für IKT-Implantate, die der Überwachung oder militärischen Zwecke dienen. IKT-Implantate können damit die Grundlage für Cyber-Rassismus bilden. Die Identität, Gedächtnis, Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung anderer verändert. Nicht-medizinische IKT-Implantate im menschlichen Körper werden, insbesondere was den Schutz de Privatsphäre und der Daten betrifft, durch die gegenwärtigen Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich erfasst. Stanislaw Lem hat erklärt, der Gesellschaft ginge es wie der Kirche, deren Grundsätze durch die technische Entwicklung unterwandert wurden.

Hier wenden manche ein, dass moralische Grundsätze ihrer Natur nach abstrakt seien und daher durch konkrete Anwendungen immer ausgehöhlt werden. Man könne nicht auf einem einmal gewonnen Standpunkt stehen bleiben. Aufgabe einer reflektierenden Ethik sei es ja gerade, die moralisch geltenden Prinzipien in Bewegung zu setzen, weil wir uns verändern. Wir sind nicht von der Evolution fertig gestellt. Es zeichne ja gerade den Menschen aus, dass er sein physisches Sein verändern, das Naturgegebene durch Künstliches verändern könne, auch sein Selbst. Ob er eine philosophische Diskussion um die „Perfektibilität des Menschen“ anstrengen wolle. Hier ist der Gedanke der elektronisch gesteuerten Seele zu reflektieren.

Abb.: Wikimedia/CreativeCommons/David Ludwig

© UBIFACTS/2013